- A+

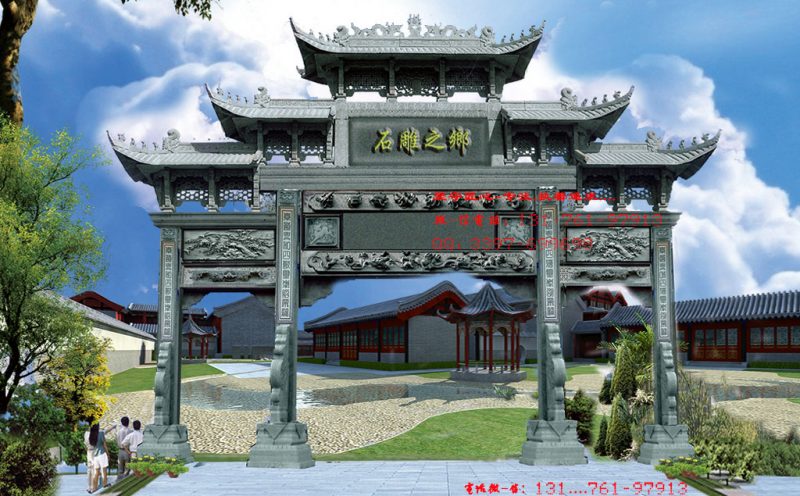

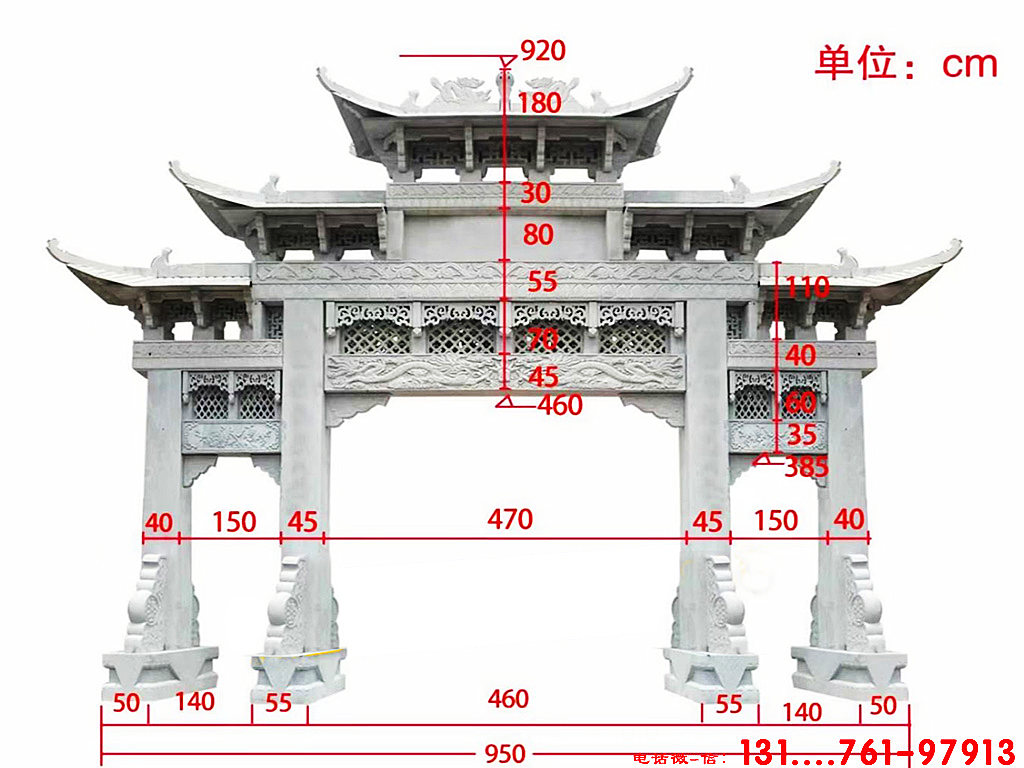

網(wǎng)站關(guān)鍵詞:石牌樓、石牌坊、石牌樓廠家、石牌樓多少錢、石牌樓圖片大全。我們長(zhǎng)城石雕的是敬業(yè)的石牌樓廠家、主要設(shè)計(jì)制作農(nóng)村石牌樓、石牌坊效果圖、村門石牌坊價(jià)格、圖片大全、結(jié)構(gòu)、歷代著名石牌樓雕刻樣式。

集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市意味著農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地可以像國(guó)有建設(shè)用地一樣直接進(jìn)入土地市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)化有償使用,真正實(shí)現(xiàn)國(guó)有建設(shè)用地統(tǒng)一市場(chǎng)化。城市地區(qū)和同一地點(diǎn)的相同權(quán)利。 致力于改變地方政府長(zhǎng)期高度壟斷建設(shè)用地一級(jí)市場(chǎng)的土地征供模式。 集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市試點(diǎn)和探索已經(jīng)進(jìn)行了近二十年,但最早正式提出這一改革舉措的中央文件是中共十七屆三中全會(huì)的決定,黨的十八屆三中全會(huì)的決定更加具體。 更遠(yuǎn)。 此次試點(diǎn)是貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)決策部署的具體舉措。 多年的實(shí)踐探索,在集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市制度建設(shè),特別是在出讓程序、市場(chǎng)交易規(guī)則等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。 但也凸顯出一些亟待解決的“硬骨頭”。 這些問(wèn)題既是綜合性的,又是綜合性的。 這一改革落地的障礙,也是當(dāng)前集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市試點(diǎn)需要解決的難點(diǎn)。

一、集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市范圍

對(duì)于集體商業(yè)建設(shè)用地入市范圍有兩個(gè)共識(shí),這也是集體商業(yè)建設(shè)用地入市的前提條件:一是必須符合規(guī)劃和用途管制; 二是不屬于公益性建設(shè)用地。 公益性建設(shè)用地確屬于公益性建設(shè)用地的,需要征地的,仍需通過(guò)征地方式提供土地。 可見,集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)與征地之間不是相互排斥的關(guān)系,而是相互補(bǔ)充的關(guān)系。 但目前征地需要大幅退縮,為集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)留出更多空間。 基于以上兩點(diǎn)的共識(shí),對(duì)于哪些集體土地可以進(jìn)入市場(chǎng)流轉(zhuǎn),目前還存在兩個(gè)爭(zhēng)議:

(一)“內(nèi)”與“外”之爭(zhēng)

所謂“圈內(nèi)圈外”之爭(zhēng),是指能夠入市的集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地是否應(yīng)限制在“土地利用規(guī)劃確定的城鎮(zhèn)建設(shè)用地范圍之外”,即“圈外”。圓圈”。 這一爭(zhēng)議的理論根源在于憲法關(guān)于“城市國(guó)有土地”的規(guī)定。 有人認(rèn)為,既然憲法規(guī)定城市土地屬于國(guó)家所有,為了保持城市土地純國(guó)有的格局,土地利用規(guī)劃確定的城市建設(shè)用地范圍內(nèi)的土地必須轉(zhuǎn)為國(guó)有土地。通過(guò)征用。 因此,“圈內(nèi)”土地不能轉(zhuǎn)為集體建設(shè)用地,而必須繼續(xù)采用征地模式。 在各地多年開展的集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)試點(diǎn)實(shí)踐中,將范圍限制在“圈外”的情況也很常見。

圈內(nèi)與圈外的區(qū)別在于,如果集體商業(yè)建設(shè)用地入市范圍僅限于“圈外”,那么“圈內(nèi)”集體土地的開發(fā)將繼續(xù)遵循拿地模式并進(jìn)入市場(chǎng)。 相反墓地牌坊大門,“圈內(nèi)”的這些土地可??以在保留集體所有權(quán)的基礎(chǔ)上直接入市。 這一范圍的劃定,將直接決定集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市力度和改革深度村口牌樓,也將直接決定征地范圍可以縮減到什么程度。

從中央文件的規(guī)定來(lái)看,黨的十七屆三中全會(huì)的決定,限制集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市“在土地利用規(guī)劃確定的城市建設(shè)用地范圍之外”。 黨的十八屆三中全會(huì)決定取消了這一“圈內(nèi)”限制,本次改革試點(diǎn)也沒(méi)有這種限制。 從文件的初衷來(lái)看,應(yīng)該解讀為“圈內(nèi)”也可以進(jìn)入市場(chǎng)。 盡管如此,在實(shí)踐中,市場(chǎng)進(jìn)入應(yīng)僅限于“圈外”的觀點(diǎn)仍然很強(qiáng)烈。

一方面,從保護(hù)農(nóng)民土地權(quán)益、統(tǒng)一城鄉(xiāng)建設(shè)用地市場(chǎng)的角度來(lái)看,市場(chǎng)準(zhǔn)入不應(yīng)僅限于“圈外”。 這些位于城市郊區(qū)的“圈內(nèi)”集體建設(shè)用地是農(nóng)村土地中最有價(jià)值的部分,也是最能從這一改革措施中受益、發(fā)揮土地價(jià)值潛力的部分。 將市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍限制在“圈外”的做法,是舍本求末的恥辱。 不僅如此,劃分內(nèi)圈和外圈的做法缺乏可行性。 一旦以“土地利用規(guī)劃確定的城市建設(shè)用地范圍內(nèi)”這個(gè)圈子作為是否征收的界限,這個(gè)圈子的劃定就會(huì)變得極其困難。 這個(gè)圈子是人劃定的,因?yàn)檎髋c不征,關(guān)系到農(nóng)民集體和政府的利益。 影響很大,必然會(huì)導(dǎo)致各個(gè)實(shí)體想方設(shè)法影響這個(gè)圈子的劃定。 很可能這個(gè)圈子的范圍會(huì)被不合理地?cái)U(kuò)大,從而大大減少集體商業(yè)建設(shè)用地入市的改革措施。

另一方面,如果允許“圈內(nèi)”集體商業(yè)建設(shè)用地進(jìn)入市場(chǎng)流通,我國(guó)將面臨城鎮(zhèn)化推進(jìn)的新問(wèn)題:城市規(guī)劃區(qū)土地將出現(xiàn)國(guó)家所有和農(nóng)民集體所有混合的情況。 與憲法“城市土地國(guó)有”的規(guī)定相沖突。 與憲法的沖突并非無(wú)法解決,也不能成為阻礙改革的理由。 這種沖突可以通過(guò)解釋憲法相關(guān)條款來(lái)解決,必要時(shí)甚至可以通過(guò)修改憲法來(lái)解決。 在統(tǒng)一市場(chǎng)、土地和權(quán)利相同的情況下,土地所有權(quán)本身的不同性質(zhì)對(duì)土地的使用沒(méi)有太大影響,但前提是這塊農(nóng)民集體土地的所有者——相應(yīng)的農(nóng)民集體,還是清晰的。 根據(jù)農(nóng)民集體所有制的性質(zhì),農(nóng)民集體所有制的成員必須是農(nóng)民。 如果這些農(nóng)民都進(jìn)城了,這個(gè)農(nóng)民集體就會(huì)消失。 因此,郊區(qū)農(nóng)民將不再有轉(zhuǎn)入城鎮(zhèn)戶口的積極性。 保留農(nóng)民身份和相應(yīng)的農(nóng)民集體成員身份,將是他們更明智的選擇。 這樣,就會(huì)有一個(gè)群體像公民一樣長(zhǎng)期在城鎮(zhèn)工作生活,但又繼續(xù)保留農(nóng)民的身份,并基于這一身份繼續(xù)分享集體土地的利益。 您如何看待這個(gè)問(wèn)題? 筆者認(rèn)為,當(dāng)前城鄉(xiāng)公共福利供給仍存在較大差距,戶籍仍是區(qū)分就業(yè)、教育、住房、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共福利的重要依據(jù)。 讓農(nóng)民根據(jù)身份享有土地權(quán)利,既是解決農(nóng)業(yè)戶籍現(xiàn)實(shí)的辦法,也是平衡非農(nóng)戶籍人口公益差距的需要,也是經(jīng)過(guò)多年的社會(huì)財(cái)富分配適當(dāng)向農(nóng)民傾斜的需要。不平等的制度安排。 鑒于此,當(dāng)前集體商業(yè)建設(shè)用地入市改革應(yīng)充分解放思想,將圈內(nèi)集體商業(yè)建設(shè)用地納入市場(chǎng)。 同時(shí),要積極探索新形勢(shì)下農(nóng)民集體土地所有權(quán)的實(shí)現(xiàn)形式。

(二)“存在”與“新增”之爭(zhēng)

集體商業(yè)建設(shè)用地入市是否僅限于現(xiàn)有的“集體商業(yè)建設(shè)用地”,還是包括其他根據(jù)規(guī)劃和用途控制可以轉(zhuǎn)為商業(yè)建設(shè)用地的集體土地,即新增集體商業(yè)建設(shè)用地? 也就是說(shuō),集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地的認(rèn)定是按照入市前的現(xiàn)有用途,還是按照未來(lái)規(guī)劃用途? 顯然后者的范圍比前者的范圍要大得多。 黨的十八屆三中全會(huì)決定:“在符合規(guī)劃和用途控制的前提下,允許農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地轉(zhuǎn)讓、出租、投資”。入股,與國(guó)有土地同等入市,同權(quán)同價(jià)。” 有學(xué)者表示,這一規(guī)定被解讀為僅限于現(xiàn)有集體建設(shè)用地。 此次改革試點(diǎn)也被定義為“存量”。

由于《土地管理法》規(guī)定的農(nóng)村集體建設(shè)用地僅包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)用地、農(nóng)村公益性建設(shè)用地和宅基地,因此這里的農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地不包括農(nóng)村公益性建設(shè)用地和宅基地。 如果出讓范圍僅限于現(xiàn)有集體商業(yè)建設(shè)用地,則僅指鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)用地,其比例將非常有限。 尤其是中西部等鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和個(gè)體經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的地區(qū),數(shù)額更是少得可憐。 這也將大大降低集體商業(yè)建設(shè)用地入市改革的意義,住宅用地整理節(jié)約后轉(zhuǎn)為集體商業(yè)建設(shè)用地的道路也將被堵死。 因此,無(wú)論是從改革目的的實(shí)現(xiàn)角度,還是從征地、集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地、宅基地改革政策的系統(tǒng)性和協(xié)調(diào)性來(lái)看,集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地都不應(yīng)該納入市場(chǎng)。 限于現(xiàn)有建設(shè)用地存量,并以現(xiàn)行有效規(guī)劃為依據(jù)。 根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃和用途管制,商業(yè)建設(shè)用地?zé)o論其目前用途如何均可納入市場(chǎng)。 這不僅有利于宅基地整治和再利用,也有利于土地規(guī)劃的實(shí)施。

總之,可轉(zhuǎn)讓的集體商業(yè)建設(shè)用地不區(qū)??分存量和增量,而是以現(xiàn)行規(guī)劃為準(zhǔn)。 這也意味著:一是符合現(xiàn)行規(guī)劃的現(xiàn)有集體商業(yè)建設(shè)用地可以入市; 按照現(xiàn)行規(guī)劃不應(yīng)再用于商業(yè)建設(shè)的土地,一律不得入市。 二是目前使用的不是集體商業(yè)建設(shè)用地,但按照目前的規(guī)劃可以作為商業(yè)建設(shè)用地。 例如,宅基地整理后節(jié)省下來(lái)的建設(shè)用地,可以按照規(guī)劃作為商業(yè)建設(shè)用地,也可以按照現(xiàn)行規(guī)劃使用。 計(jì)劃將其他公益性集體建設(shè)用地調(diào)整為商業(yè)建設(shè)用地,或者廢棄土地等,都可以投放市場(chǎng),這部分潛力巨大。 從此前多地集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)試點(diǎn)情況來(lái)看,進(jìn)入市場(chǎng)的集體建設(shè)用地大部分是村莊整治節(jié)省的建設(shè)用地,特別是閑置宅基地、廢棄土地等的整理,此次操作不會(huì)既有助于土地規(guī)劃的實(shí)施,又從根本上改變目前城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減聯(lián)動(dòng)的剩余建設(shè)用地指標(biāo)使用情況。 其實(shí)施方式不再主要用于征用郊區(qū)農(nóng)用地。 相反,集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地可能會(huì)進(jìn)入市場(chǎng),讓農(nóng)民更好地分享土地開發(fā)權(quán)的好處。

2、現(xiàn)有集體商業(yè)建設(shè)用地入市途徑

處理歷史問(wèn)題總是更加復(fù)雜。 對(duì)于土地整理后新增的集體商業(yè)建設(shè)用地來(lái)說(shuō),由于入市時(shí)沒(méi)有原有的土地使用權(quán)人,其入市相對(duì)簡(jiǎn)單。 農(nóng)民集體作為土地所有者,通過(guò)轉(zhuǎn)讓、租賃、入股等方式進(jìn)入市場(chǎng)。 但在土地整理特別是收回土地過(guò)程中,需要妥善處理與原土地權(quán)利人的利益關(guān)系。 更為困難的是現(xiàn)有集體商業(yè)建設(shè)用地的入市途徑。 由于集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)試點(diǎn)已開展多年,集體建設(shè)用地隱形流轉(zhuǎn)現(xiàn)象長(zhǎng)期存在,一些地方已形成相當(dāng)數(shù)量的集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地,具有不同于集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地的獨(dú)立使用者。土地所有者。 地權(quán)的形成原因非常復(fù)雜,需要從是否允許進(jìn)入市場(chǎng)、如何進(jìn)入市場(chǎng)等方面進(jìn)行分類。

(一)未辦理合法用地手續(xù)的集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地使用權(quán)

實(shí)踐中,現(xiàn)有集體商業(yè)建設(shè)用地使用權(quán)中有相當(dāng)一部分沒(méi)有辦理合法的用地手續(xù)。 由于原因復(fù)雜,需要區(qū)別對(duì)待:(一)對(duì)于非合法取得、不符合現(xiàn)行規(guī)劃的,將依法處理,并根據(jù)程度確定補(bǔ)償是否適當(dāng)。違規(guī)情況、原因及其他情況; (二)未辦理合法用地手續(xù)但符合現(xiàn)有規(guī)劃的,允許辦理出讓手續(xù),繳納出讓金及相關(guān)稅費(fèi),取得出讓的集體建設(shè)用地使用權(quán)。 依法取得的集體建設(shè)用地使用權(quán)可以進(jìn)入二級(jí)市場(chǎng)流通。 土地出讓金作為集體土地所有權(quán)收入由農(nóng)民集體享有,稅費(fèi)則由國(guó)家享受。 順便說(shuō)一句,經(jīng)營(yíng)性集體建設(shè)用地使用權(quán)只是對(duì)土地性質(zhì)的描述,并不是科學(xué)的法律概念。 構(gòu)建集體建設(shè)用地使用權(quán)細(xì)分制度,應(yīng)當(dāng)參照國(guó)有建設(shè)用地的做法。 集體建設(shè)用地使用權(quán)出讓、集體建設(shè)用地使用權(quán)劃撥的名稱。

(二)辦理合法用地手續(xù)的集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地使用權(quán)

對(duì)于改革前已辦理合法用地手續(xù)的集體商業(yè)建設(shè)用地使用權(quán),毫無(wú)疑問(wèn)應(yīng)當(dāng)符合取得使用權(quán)時(shí)的土地規(guī)劃。 但由于現(xiàn)行規(guī)劃的調(diào)整,根據(jù)是否與現(xiàn)行規(guī)劃一致可以區(qū)分兩種情況:(1)與現(xiàn)行規(guī)劃一致。 這種情況很容易處理。 如上所述,可以讓土地使用權(quán)人辦理出讓手續(xù)并繳納出讓金,并通過(guò)相關(guān)稅費(fèi)取得集體建設(shè)用地使用權(quán),依法取得的集體建設(shè)用地使用權(quán)可以進(jìn)入二級(jí)市場(chǎng)流通。 (二)不符合現(xiàn)有規(guī)劃的。 這是目前面臨的一個(gè)難題。 管理部門有兩種不同的看法:一是不準(zhǔn)進(jìn)入市場(chǎng);二是不準(zhǔn)入市。 二是調(diào)整倉(cāng)位后即可入市。 筆者認(rèn)為:首先,在制定規(guī)劃時(shí),要充分考慮現(xiàn)有土地的合法使用,充分尊重歷史,盡量避免或減少此類情況的發(fā)生。 其次,確需調(diào)整規(guī)劃,原集體建設(shè)用地的用途不再符合現(xiàn)有規(guī)劃的,集體應(yīng)當(dāng)收回原集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地的使用權(quán),并給予公平合理的補(bǔ)償。 ,而不是直接進(jìn)入市場(chǎng)。 否則,土地規(guī)劃將無(wú)法實(shí)施; 但考慮到原土地權(quán)利人的土地使用權(quán)是合法取得的,應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)。 規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致無(wú)法繼續(xù)使用并造成損害的,必須給予賠償。 第三,調(diào)整后入市實(shí)際上是通過(guò)土地置換的方式保護(hù)了原土地使用權(quán)人的權(quán)利。 這是一種替代補(bǔ)償計(jì)劃。 如果原土地權(quán)利人不愿接受貨幣補(bǔ)償而選擇土地置換的,則符合條件。 可以采取土地置換的方式,但必須符合被置換土地的使用條件,還需辦理出讓手續(xù)并繳納出讓金和相關(guān)稅費(fèi),取得集體建設(shè)用地使用權(quán)才可以。轉(zhuǎn)移到市場(chǎng)。

3、集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市收益分配

集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市收入是指集體建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的收入和收益總額,包括出讓費(fèi)、租金、分紅、出讓費(fèi)等。包括轉(zhuǎn)讓費(fèi)、租金和股息。 再流轉(zhuǎn)收入包括出讓金、租金、紅利等。流轉(zhuǎn)收入的分配是集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市時(shí)的關(guān)鍵問(wèn)題,涉及國(guó)家、集體、土地使用者、個(gè)體農(nóng)民等利益。派對(duì)。 只有合理安排利益分配格局,平衡各方利益關(guān)系,才能確保改革平穩(wěn)順利推進(jìn)。 集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地收益分配分為外部分配和內(nèi)部分配兩個(gè)層次。 外部分配解決集體土地所有者與各級(jí)政府之間的分配關(guān)系,以及政府收入在社會(huì)中的再分配。 這一層分配關(guān)系也將決定集體土地所有者可以獲得的土地收益總量。 。 內(nèi)部分配關(guān)系解決集體土地所有者獲得的利益在集體成員之間的分配問(wèn)題,解決集體成員之間、集體成員與集體組織之間的關(guān)系。 前者處理不好,既不能調(diào)動(dòng)地方政府的積極性,也不能有效發(fā)揮稅收的二次分配功能、平衡利益關(guān)系。 后者如果處理不好,會(huì)遭到農(nóng)民的抵制,甚至引發(fā)群體性事件。 只有解決好這兩種分配關(guān)系,才能充分調(diào)動(dòng)各方積極性,確保集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市改革順利推進(jìn)。

(1) 市場(chǎng)進(jìn)入收入的外部分配

國(guó)家不是集體建設(shè)用地的產(chǎn)權(quán)主體。 集體建設(shè)用地入市收益首先歸屬業(yè)主。 但國(guó)家應(yīng)通過(guò)合理的稅制來(lái)調(diào)節(jié)收入分配,特別是土地增值收入的分享。 政府征收稅費(fèi)的一個(gè)重要原因是,集體商業(yè)建設(shè)用地入市地區(qū)政府的基礎(chǔ)設(shè)施投資直接增加了土地的價(jià)值,政府有權(quán)收回這部分增值通過(guò)稅收獲得的收入。 而且,對(duì)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓征稅、征收土地增值稅也是國(guó)際慣例。

不僅如此,在我國(guó),政府對(duì)集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市征收稅費(fèi)還有兩個(gè)特殊意義:(一)轉(zhuǎn)變政府角色,調(diào)動(dòng)地方政府改革積極性。 由于集體商業(yè)建設(shè)用地入市最直接的結(jié)果就是限制了征地范圍,地方政府通過(guò)征地、賣地獲得的土地收入比重必然會(huì)大幅下降,從而產(chǎn)生負(fù)面影響。對(duì)地方政府財(cái)政收入的影響。 這也是目前這項(xiàng)改革實(shí)施的最大障礙。 允許地方政府通過(guò)稅收適當(dāng)分享土地收入,是贏得地方政府對(duì)改革支持、實(shí)現(xiàn)地方政府角色從土地經(jīng)營(yíng)者向公共管理者轉(zhuǎn)變的有效途徑。 (二)通過(guò)稅收的二次分配功能平衡地區(qū)利益。 由于各地土地資源稟賦、區(qū)位、數(shù)量、規(guī)劃和使用控制等各方面因素存在差異,集體商業(yè)建設(shè)用地一旦進(jìn)入市場(chǎng),就會(huì)出現(xiàn)這些因素導(dǎo)致的土地價(jià)值的巨大差異。 首先,郊區(qū)農(nóng)民集體與遠(yuǎn)郊農(nóng)民集體的土地價(jià)值實(shí)現(xiàn)存在巨大差異。 其次,根據(jù)國(guó)家主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等因素,東、中、西、東北等不同地區(qū)和地區(qū)的農(nóng)民受到影響。 土地價(jià)值實(shí)現(xiàn)的集體差異。 這些因素(特別是一些地區(qū)農(nóng)民承擔(dān)了更多的生態(tài)保護(hù)、耕地保護(hù)等責(zé)任)導(dǎo)致不同農(nóng)民集體之間的財(cái)富差異顯著,這顯然是不公平的。 這不僅需要在制定土地利用總體規(guī)劃時(shí)充分考慮區(qū)域發(fā)展的平衡和土地發(fā)展權(quán)的均衡配置,還需要通過(guò)稅收、轉(zhuǎn)移支付等方式調(diào)整利益分配格局,促進(jìn)區(qū)域間的平衡,特別是商業(yè)建設(shè)用地的設(shè)立。 農(nóng)地市場(chǎng)準(zhǔn)入收入適度轉(zhuǎn)移支付機(jī)制。 因此,建立科學(xué)合理的稅制和分配模式也是防止集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地進(jìn)入市場(chǎng),導(dǎo)致不同市場(chǎng)主體利益巨額盈利或虧損,引發(fā)嚴(yán)重糾紛的重要手段。社會(huì)財(cái)富分配不公平。

因此,集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地市場(chǎng)準(zhǔn)入改革必須建立合理的稅費(fèi)制度。 國(guó)有建設(shè)用地有償使用稅費(fèi)制度可類比。 但在集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地流轉(zhuǎn)入市初期,應(yīng)貫徹“流轉(zhuǎn)有利于農(nóng)民”的原則農(nóng)村建設(shè)用地入市問(wèn)題解決,最大限度減輕集體建設(shè)用地權(quán)利各方稅費(fèi)負(fù)擔(dān),促進(jìn)集體經(jīng)營(yíng)。 建設(shè)用地轉(zhuǎn)讓。 同時(shí),政府將集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市收益主要用于農(nóng)用地開發(fā)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)民社會(huì)保障和其他支農(nóng)活動(dòng)等,促進(jìn)農(nóng)民增收。集體商業(yè)建設(shè)用地入市良性循環(huán)。 。

(2) 市場(chǎng)進(jìn)入收入的內(nèi)部分配

農(nóng)民集體作為土地所有者獲得的土地收益應(yīng)當(dāng)由全體農(nóng)民成員分享,但這并不意味著平等分享。 這些土地收入在農(nóng)民集體內(nèi)部的分配,必須充分尊重農(nóng)民的自主決策權(quán)。 但考慮到當(dāng)前農(nóng)民集體自治和民主管理程度不同,一方面要加緊完善農(nóng)民集體主體制度,完善其決策機(jī)制;另一方面要加強(qiáng)農(nóng)民集體主體制度建設(shè)。 還需對(duì)其分配規(guī)則作出必要的規(guī)定和指導(dǎo),重點(diǎn)防止個(gè)別基層干部或其他有權(quán)勢(shì)群體不當(dāng)控制土地流轉(zhuǎn)行為和收入、利用權(quán)力謀取私利,以及可能出現(xiàn)的短視行為。在收入分配方面。

如果說(shuō)土地承包經(jīng)營(yíng)制度和宅基地制度改革能夠通過(guò)強(qiáng)化使用權(quán)、模糊所有權(quán)來(lái)繞開農(nóng)民集體所有制這一難題,那么集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市改革就再也無(wú)法回避這個(gè)問(wèn)題。 一個(gè)問(wèn)題。 與土地承包經(jīng)營(yíng)制度可以通過(guò)最初均等分配權(quán)利創(chuàng)造虛擬土地所有者不同,集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)必須是真實(shí)的土地所有者,因?yàn)榧w經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地不能也不可能將實(shí)體土地分配給土地所有者。農(nóng)民入股。 或者說(shuō)農(nóng)民,即使有的地方實(shí)行土地股份合作社或者其他形式的土地收入均等分享,也只能平均分享土地收入,而不再能夠像承包地、宅基地那樣將實(shí)體土地平均分配給農(nóng)民。 。 因此,集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地進(jìn)入市場(chǎng)后,土地的集體所有權(quán)不可避免地由農(nóng)民作為土地所有者統(tǒng)一行使。 因此,按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村治理結(jié)構(gòu)改革的要求,完善農(nóng)民集體主體制度,既是完善集體土地資產(chǎn)處置決策流程的要求,也是實(shí)現(xiàn)合理分配的重要保障。提高農(nóng)民集體土地收入,確保改革真正惠及廣大農(nóng)民。 。 當(dāng)前,在堅(jiān)持農(nóng)村土地集體所有制的前提下,改革的思路是按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求改造農(nóng)民集體這個(gè)土地所有權(quán)主體,使其能夠成為具有外部資質(zhì)、能夠有效行使所有權(quán)、對(duì)內(nèi)治理的市場(chǎng)主體。 暢通的機(jī)制才能充分形成和體現(xiàn)農(nóng)民作為民法上合格的所有權(quán)主體的意愿。 這是當(dāng)前集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地市場(chǎng)化改革中繞不開的“燙手山芋”。

同時(shí),為了防止不當(dāng)集體決策損害農(nóng)民的長(zhǎng)期利益,國(guó)家應(yīng)根據(jù)尊重地區(qū)差異和農(nóng)民的基礎(chǔ),對(duì)集體收入的分配和管理進(jìn)行適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)和限制性法規(guī)'保護(hù)集體商業(yè)建筑土地的自治。 進(jìn)入市場(chǎng)的工作將繼續(xù)以有序的方式進(jìn)行,并確保農(nóng)民集體成員的長(zhǎng)期利益。

參考

[1]張。 城市土地“國(guó)家所有權(quán)”的混亂和解決[J]。

中國(guó)法律農(nóng)村建設(shè)用地入市問(wèn)題解決,2012年(3)。

- 我的微信

- 這是我的微信掃一掃

-

- 我的微信

- 我的微信掃一掃

-